Contra las acechanzas del olvido

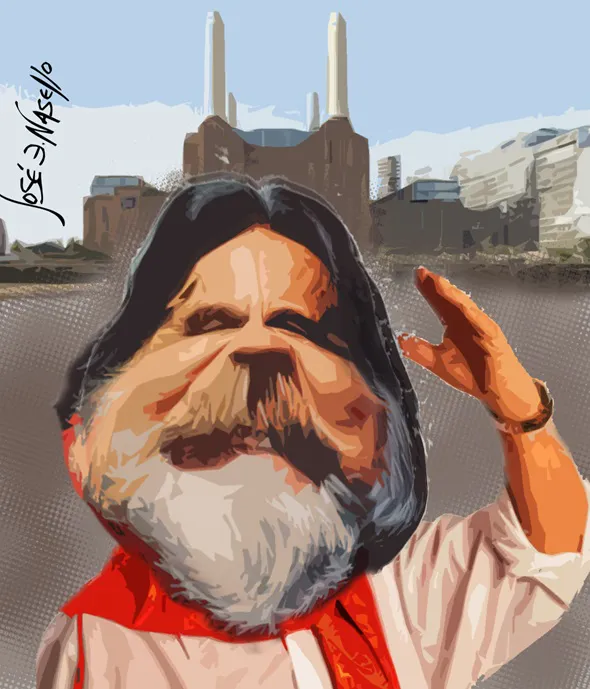

Al cumplirse la semana pasada los cien años del nacimiento de Horacio Guarany, mucho se ha dicho sobre sus méritos artísticos como uno de los referentes de la cultura autóctona, pero sería pertinente agregar a esas semblanzas, un capítulo especial dedicado al periodo en el que forjó su llegada masiva.

J.C. Maraddón

Además de la aparición del Nuevo Cancionero, con compositores e intérpretes que exponían un profundo interés por la poética, las armonías y el compromiso político dentro de la música folklórica, los años sesenta también asistieron a un cambio profundo en la concepción esencial de ese género, que desde siempre había representado el sentir de la gente de campo. Con el desplazamiento de muchas de las personas que habitaban ese ámbito y que pasaron a ser operarios industriales en las grandes ciudades, se produjo en paralelo un traslado de la música que esos migrantes escuchaban en sus lugares de origen y que empezó así a sonar en los suburbios.

No sólo fue una traslación geográfica, sino que también dio lugar a una modificación estilística, con consecuencias palpables para los sones nativos, que de a poco tuvieron que adaptarse a esos nuevos paisajes en los que se los cantaba y bailaba. A la vez, la música internacional estaba digiriendo la revolución del rocanrol y en nuestro país se había lanzado a la fama una camada de figuras que coqueteaba con la frescura rockera, aunque más bien practicaba un híbrido con componentes pop, al que entre nosotros se denominó “beat”, sin mucha preocupación por los alcances de esa categoría.

Parecía lógico entonces que los límites del folklore se expandieran hacia esos territorios sonoros en la búsqueda de seducir el interés juvenil, y a la vez multiplicar las ventas. Muchos fueron los intentos de instalar cantautores folklóricos en la misma escala de los astros surgidos desde otras corrientes: fenómenos como los de Víctor Heredia, Hernán Figueroa Reyes o Roberto Rimoldi Fraga, por citar apenas algunos, se explican desde esa confluencia entre una tradición anclada en el poncho y la guitarra, y una renovación que depositaba en el folklore idénticas expectativas que las despertadas por la música moderna.

A comienzos de los años setenta, un artista que se había destacado durante largos años en el panorama del folklore y que había dado sobradas muestras de su talento como compositor, se atrevió a disputar los favores de todo tipo de público, a través de piezas que trascendieron mucho más allá de los márgenes del género. Con “Amar amando”, Horacio Guarany aportó en 1972 una canción romántica que significó un lanzamiento de gran suceso para el sello Philips y que tuvo como consecuencia la publicación de subsiguientes versiones, entre las que se destaca por su repercusión la registrada por Ginamaría Hidalgo.

Sobre la base de su popularidad previa en el circuito folklórico y de los nuevos mercados que comenzaba a conquistar, Guarany apostó todas sus fichas a “Si se calla el cantor”, una zamba de características muy particulares, en la que se mezclaba una letra en consonancia con los tiempos políticos que se vivían, junto a una fuerza musical arrasadora. El single en el que la interpreta con Mercedes Sosa, es un clásico que en aquel lejano 1973 ameritó la realización de una película homónima, protagonizada por el propio cantante y por Olga Zubarry.

Al cumplirse la semana pasada los cien años del nacimiento de este músico fallecido en 2017, mucho se ha dicho sobre sus méritos artísticos, como uno de los referentes de la cultura autóctona cuyo legado perdura por encima de las acechanzas del olvido. Pero sería pertinente agregar a esas reseñas, un capítulo especial dedicado al periodo en el que forjó su llegada masiva, esa que tras el exilio forzado por las amenazas de muerte, devino a partir de los años ochenta en récords de convocatoria en cada noche que su nombre encabezaba la nómina de actuaciones en los festivales de verano.

Te puede interesar

En la vitrina de las antigüedades

Si algo faltaba para evidenciar que los tiempos han cambiado, la difusión el jueves pasado de la grilla de programación de la próxima edición del festival Lollapalooza Argentina hizo estallar en mil pedazos el corazón de aquellos que pretenden que la llama de la pasión rocanrolera jamás se apague.

Caras y caretas cordobesas

El semanario de Buenos Aires pasa revista al entonces flamante Hospital Municipal de Infecciosos, en 1919, que ocupaba el actual predio de la Terminal de Córdoba, frente al FFCC Mitre.

Tan explícitos como irresistibles

A 25 años de aquel destape de la cumbia villera, hits de la primera época de Damas Gratis como “Se te ve la tanga” o “Alza las manos”, musicalizan los recuerdos de un tiempo más que álgido en la historia nacional, aunque un cuarto de siglo después las cosas parecieran no haber mejorado mucho.

Un viernes en la ciudad sonora

La jornada exhibe una vitalidad musical que visita con igual confianza la lírica y el jazz, la música electroacústica y el pop con vestimenta sinfónica, el tango bien ensayado y las posibilidades de un grupo vocal.

Una porción de la cordobesidad

Invitado el fin de semana al programa de Juana Viale, el Negro Álvarez confesó que ya no tiene la misma energía de antes y que está estudiando la posibilidad de reducir sus actuaciones para irse retirando de a poco. A los 79 años, el Mostro lleva bastante más de 40 contando sus historias desopilantes.

Todos los jueves son eternos

Bienvenidos estrenos, soberbio concierto de cámara, un museo y sus secretos, las identidades de las músicas y las danzas de estas tierras. La agenda no inventa nada.