Caras y caretas cordobesas

Publicaciones de los años veinte y treinta del siglo pasado mostraban la vigencia de Ataliva Herrera en el panorama poético argentino de esos años. Se lo saludaba como a una figura provinciana que traía un soplo de autenticidad.

Por Víctor Ramés

cordobers@gmail.com

Ataliva Herrera, el simbolismo de las raíces (Segunda parte)

Para Juan Pablo Echagüe, que le dedicaba una nota a la figura de Ataliva Herrera Caras y Caretas, en agosto de 1922, firmada con el seudónimo “Jean Paul”, expresaba su convicción poética que se apoyaba, en este caso, en la obra del poeta cordobés, afirmando que “el verdadero reservatorio en las fuerzas vivas de la raza —creencias, tradiciones, costumbres, todo lo que constituye, en fin, la conciencia de un pueblo— se encuentra en las ciudades del interior, más resguardadas que la metrópoli del disolvente turbión cosmopolita”.

Esa Argentina de las tradiciones existe y, en opinión de “Jean Paul”, tiene quien las cante: “Se vuelve ahora a las ubérrimas fuentes del suelo natal; a las que alimentaron la inteligencia y la sensibilidad, no sólo a los precursores de nuestra literatura (precursores a quienes olvida demasiado la presuntuosa ingratitud de generaciones adventicias), sino también de los pocos escritores modernos que han enriquecido con valores positivos nuestra herencia intelectual”.

El autor que se expresa en Caras y Caretas tiene en la punta de la lengua su ejemplo inmediato, y de inmediato lo suelta: “El doctor Ataliva Herrera se mostró siempre fiel a la buena tradición, y es uno de los más brillantes sostenedores del nacionalismo en las letras argentinas. Así lo certifican sus libros que se llaman: «Las Vírgenes del sol» (drama incaico), «El poema nativo», «Un precursor del teatro argentino» (estudio crítico), y «Paz Provinciana».”

Para Echagüe, “ningún otro poeta argentino ha cantado con emoción tan sincera como la suya «el sabor de la tierra». Sus versos son sencillos como su inspiración”. Y alegando contra otras corrientes poéticas, o tal vez refiriéndose a poetas menos aptos, afirma que los versos de Ataliva “no persiguen efectos verbales, ni se retuercen en contorsiones clownescas, buscando dar complicadas y vanas impresiones fonéticas”.

Por el contrario, afirma, sus versos “son el molde que le conviene a la substancia. A un sentir natural, a una efusión que sube de lo profundo del ser moral, a una emotividad fresca y voluntaria, que para excitarse sólo ha menester de los espectáculos de la vida diaria, debían bastarle formas de expresión fluidas, musicales y simples, así como a la linfa de la acequia provinciana le basta el cauce ahondado entre cañaverales, álamos y sauces, para correr cantando bajo el cielo azul.”

A “Jean Paul” la lectura de los bucólicos poemas de Ataliva Herrera le transmite sensaciones que involucran los sentidos: “Una suave sensación de paz nos da este nuevo libro. Los rumores que flotan en el ambiente lugareño — así el tañer de una campana o el rasguear de una guitarra — los paisajes familiares, las costumbres cotidianas, los aspectos de los seres y las cosas circundantes, despiertan en el poeta emociones delicadas que traduce en melodiosas y flexibles rimas. Porque es sincero de toda sinceridad, su lirismo nos penetra y resuena en nuestras almas con dulce vibración.”

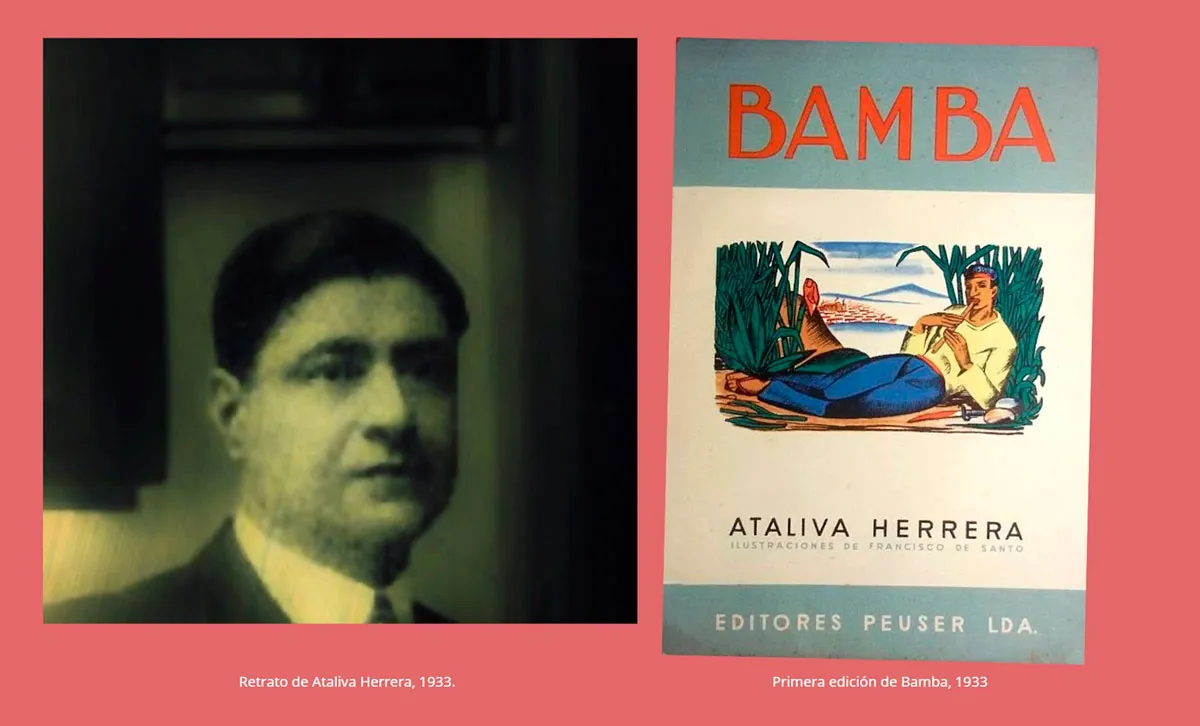

Publicaciones porteñas posteriores incorporan referencias a la obra magna del autor, su poema Bamba, publicado en 1933, el que puso al poeta en los catálogos internacionales y en panoramas poéticos argentinos referidos al siglo XX.

La Revista el Hogar, en octubre de 1930, adelantaba un capítulo del libro y, entre otras referencias, medía su temática provinciana comparándola con la leyenda de la rubia “Mireya” porteña, quién sabe por qué. “La tradición del mestizo Bamba, que en el pasado de Córdoba raptó una niña, intimando su idilio en la gruta serrana, que aún lleva su nombre, ha encontrado el poeta que la cante. Ataliva Herrera, que obtuvo el premio nacional por su poema incaico «Las Vírgenes del Sol», ha dado cima a su obra máxima, el poema «Bamba». Labor de vasto aliento, que debe aparecer en breve, de ella han dicho algunos críticos que la conocen que puede ser la «Mireya» argentina. Herrera, tomando el hilo de aquella fábula, ha reconstruido todo Córdoba colonial, exaltando con un colorido extraordinario los usos, costumbres, creencias, tradiciones y leyendas de la vieja ciudad y de la sierra primitiva. Historiadores autorizados, tal monseñor Pablo Cabrera, estiman que esta obra racial es una maravillosa reconstrucción histórica. Anticipamos a nuestros lectores la hermosa primicia, en el fragmento que refiere la muerte del protagonista, estilizada en una conocida leyenda.” El Hogar publicaba luego el fragmento titulado La barranca del lorero, hacia el final del libro.

Bamba se publicó en 1933 y ese mismo año Caras y Caretas incluía la siguiente recensión: “BAMBA - Ataliva Herrera

No es un poema bélico. No aparece en él la nota heroica. El poeta cordobés —al que dicho sea de paso, por este poema suyo mucho lo ha elogiado la crítica local— es un convencido de que el canto épico ha muerto, aunque, como en el teatro griego, subsisten normas esenciales para modelar nuevos motivos, que responden a otros tiempos y otras gentes". Es así como se ha constreñido a cantar a la Córdoba colonial, a sus leyendas, a sus mitos, a sus costumbres y también a sus amores. Para el caso, con tanta versación como amenidad, utiliza la leyenda de Bamba.

Bamba fue un esclavo, mulato, soñador y enamorado, apasionado y atrevido, que un día (y aún se conserva la tradición en las proximidades de La Calera) se alzó con la hermosa hija de su amo. Con ella constituyó un hogar y con ella, por los rastros que perduran, parece que fue feliz hasta que, a los veinte años, fue descubierta su guarida en la gruta que lleva el nombre de "Casa Bamba".

El autor, en verso fácil y agradable, nos refiere así la historia del mulato; narración poética que es uno de los trabajos más serios del año.”

Te puede interesar

Más amoríos que ideologías

La correctísima versión de “El gatopardo” que estrenó Netflix, en el formato de una serie de seis episodios, debía sí o sí remitirse al espíritu del momento actual, muy distante del que imperaba más de 60 años atrás, cuando la misma historia fue desarrollada en un filme de Luchino Visconti.

Caras y caretas Cordobesas

Cuatro asaltantes mataron a dos hombres e hirieron a dos niños, para quedarse con el pago de los obreros de una cantera en Malagueño, en 1909. Se desencadenó el prejuicio contra los “gringos” inmigrantes, la cancillería italiana reaccionó y formó el pelotón de fusilamiento.

El testimonio de un siglo

Aunque lejos de echar sombras sobre su sólido legado literario, el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, ocurrido el domingo pasado a los 89 años, reaviva las polémicas en torno a esa evolución personal que casualmente acompañó la de cierta opinión pública, más proclive hoy al conservadurismo.

Semana corta, ciudad antigua y religiosa

El calendario litúrgico detiene el tránsito el jueves y hay poco barroco en el ambiente, el martes es más de diario, pero se puede revisar un extraordinario Visconti, un Jacques Tourneur, buen cine, aires corales. El miércoles guiña, a la vuelta de la esquina.

Caras y caretas Cordobesas

Una nota del semanario de marras pone ante nosotros el expediente de un caso criminal ocurrido el 10 de octubre de 1909 en la localidad de Malagueño, que provocó estupor en todo el país e incluso generó tensiones diplomáticas con Italia, país de origen de los asesinos.

Un logro imposible

No podría haber habido mejor actor que el recientemente fallecido intérprete estadounidense Val Kilmer para asumir la tarea de hacerle creer a los espectadores que él era el mismísimo Jim Morrison, cuando Oliver Stone se largó a dirigir un largometraje sobre The Doors en el año 1991.