Redacción Alfil

Enroque Corto12 de diciembre de 2025Gremios rechazan el artículo 63 | La gripe K preocupa al Panal | Hernández Maqueda intenta meter presión a Monteoliva con los “cuidacoches”: pide delito federal y acusa feudos callejeros

Bettina Marengo

Provincial12 de diciembre de 2025La hermanísima presidencial primereó en el organismo que designa y castiga a los jueces federales. Roca es el primer legislador nacional libertario puro que ingresa al Consejo. El Panal dice que ya sabía de la novedad.

Redacción Alfil

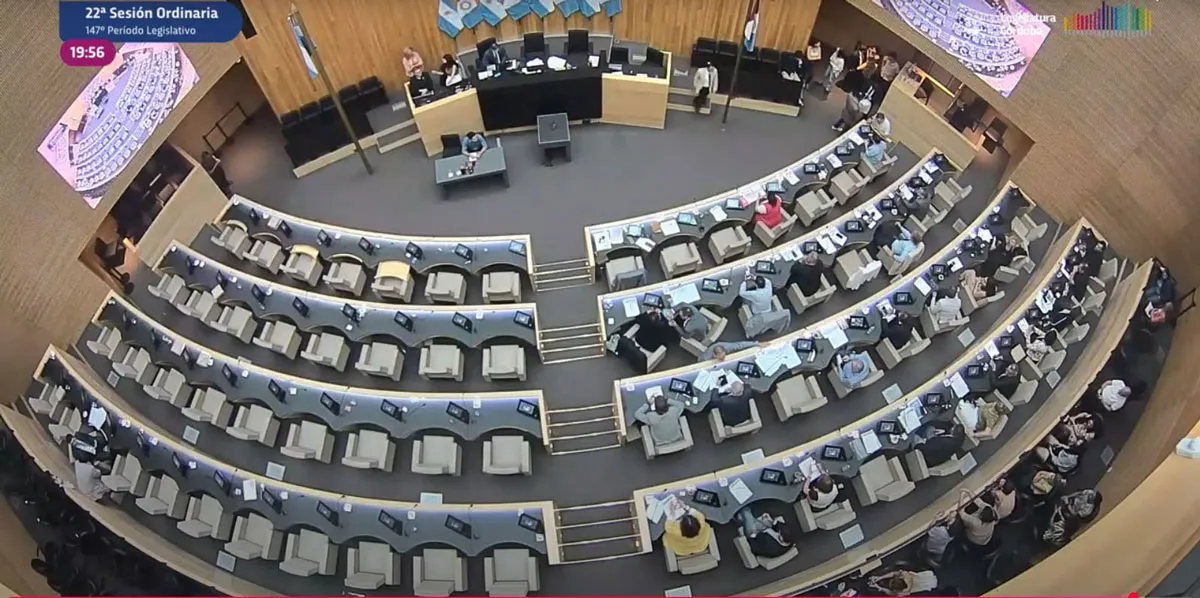

Provincial12 de diciembre de 2025La Legislatura de Córdoba aprobó la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial, un nuevo organismo autónomo bajo la órbita del Poder Judicial. Impulsado por la legisladora Nadia Fernández, su función principal será controlar el funcionamiento de las cárceles y otros lugares de detención.

Carolina Biedermann

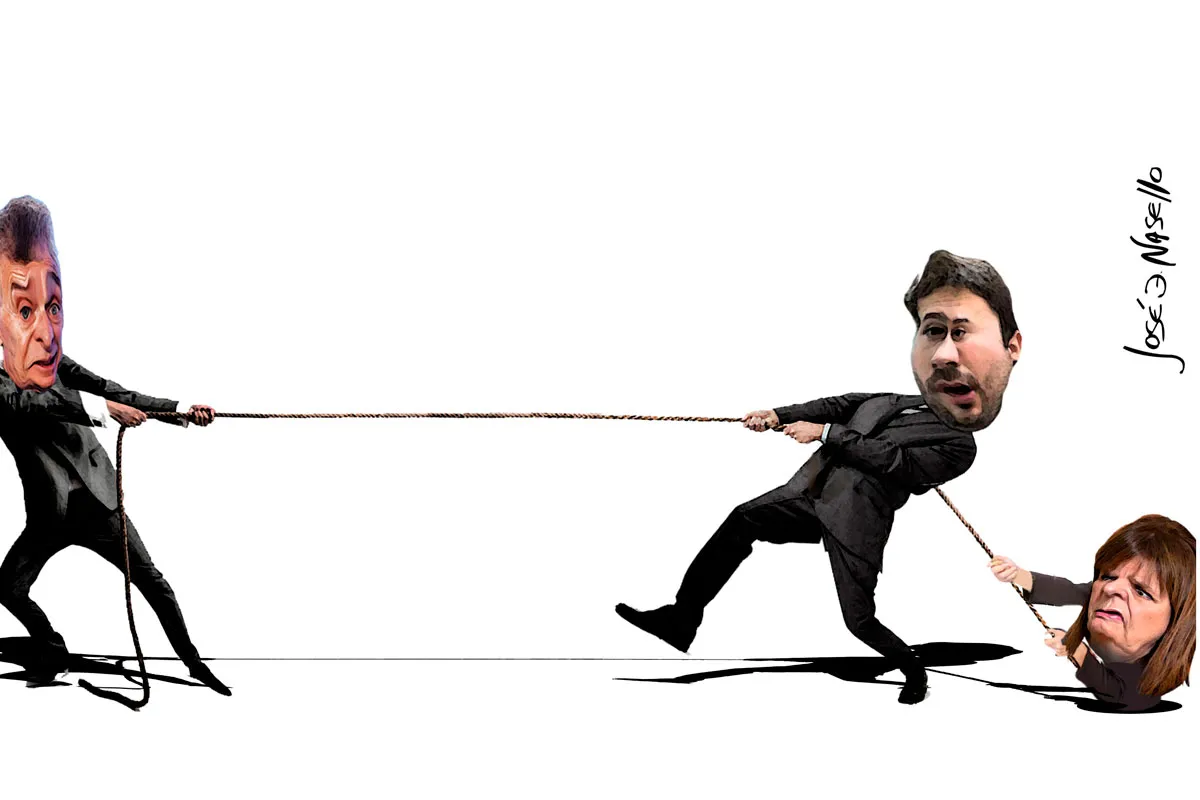

Provincial12 de diciembre de 2025Se partió el bloque del PRO en la Legislatura de Córdoba. Botta abrió bloque propio y el recién asumido Agost Carreño se quedó con el oficialismo con apoyo de Bullrich desde Buenos Aires.

Franco Cervera

Provincial12 de diciembre de 2025El dirigente radical reunió en Córdoba a varios referentes de la UCR para anunciarles su bandera de largada de campaña propia. El mensaje fue claro: empieza a recorrer la provincia y pide que lo acompañen para instalar su candidatura.